家長們常常自信滿滿地認為,輔導小學生功課是再簡單不過的事情。尤其是那些擁有高學歷的年輕父母,更是覺得小學知識根本不在話下。

可現實卻給了他們一記響亮的耳光——原來那些看似簡單的小學題目,暗藏著各種讓人措手不及的陷阱和難點。這不僅是對孩子智力的考驗,更是對家長思維方式的一次大檢閱。

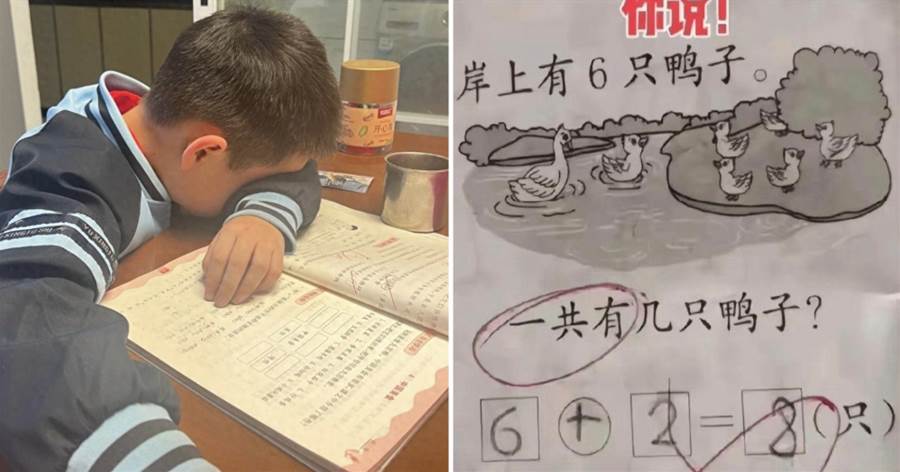

一位媽媽最近在社交媒體上分享了自己的尷尬經歷:她的兒子做了一道題:岸上有6只鴨子,水中有兩只鴨子,那麼總共有幾只鴨子?孩子寫下「6+2=8」,結果被老師打了個大紅叉。

在被告知「全班就自己兒子做錯了」之后,這位媽媽不服氣,直接去找老師理論。

老師耐心地解釋,圖片上水中確實有兩只動物,但仔細看的話,只有一只是鴨子,另一只是鵝。所以正確答案應該是「6+1=7」。媽媽聽完瞬間繃不住了,回家便數落兒子:「讓你整天玩手機,連鴨子和鵝都分不清了!」

這樣的尷尬遭遇并非個例,另一位家長也遇到類似的題目:爺爺上到4樓用了12分鐘,那爺爺上到8樓要多少分鐘?孩子寫了24分鐘,而且連孩子爸爸也認為這個答案是正確的。

結果老師卻解釋說,從一樓到四樓是爬了3層樓梯,而到八樓則需要爬7層樓梯。按照每層4分鐘計算,正確答案應該是28分鐘。這令家長哭笑不得,沒想到自己也落入了出題人精心設計的陷阱。

這樣被出題人戲耍的次數多了,許多家長忍不住開始質疑:這些腦筋急轉彎式的題目究竟是在鍛煉孩子的思維能力,還是在故意設置障礙?

學校是在教授知識,還是在培養「找茬」技能?

教育的本質是培養孩子的全面能力,包括邏輯思維、觀察力、創造力等多個方面。從這個角度看,適當設置一些需要仔細審題、綜合分析的問題,確實有助于鍛煉孩子的思維敏捷性和觀察細致性。

但問題在于,如何把握好難度和形式,既能達到鍛煉思維的目的,又不至于挫傷孩子的學習積極性?有家長反映,當孩子反復遇到這類題目并屢屢「中招」時,很容易產生挫折感,甚至對學習失去了興趣,這顯然與教育的初衷背道而馳。

從教育趨勢來看,這類需要仔細思考、綜合分析的題目在小學教材中出現的頻率越來越高,其實這恰恰是應試教育向素質教育逐漸過渡的體現,小學階段的基礎教育,正在經歷一次深刻的變革——從從單純的知識傳授向能力培養轉變。

對于家長們來說,這種題目變多,雖然對于孩子的能力提升和思維培養是一件好事,可也的確加大了家長們輔導作業的難度。因此,對于年輕家長們來說,當務之急是調整自己輔導作業的方式,不再只關注「答案是什麼」,而更應該關注「為什麼是這個答案」以及「如何得出這個答案」。

因此家長們在輔導孩子做作業時,可以采用「思考引導法」。

具體來說,就是不直接告訴孩子答案,而是通過提問的方式引導孩子自己發現問題的關鍵點。

比如,可以問「題目中的關鍵信息是什麼?」「我們需要計算什麼?」「圖片中有什麼需要特別注意的地方?」通過這種方式,既能幫助孩子解決當前的問題,又能培養他們獨立思考的能力。

對于家長而言,面對這些「陷阱題」,最好的態度是保持開放的心態,將其視為與孩子共同學習和成長的機會。當孩子做錯題目時,不要急于批評或指責,而是引導他們分析錯誤原因,找出正確的思路。這種積極的學習態度比單純的答對題目更為重要。

教育是一項長期的工程,不能只看短期的成績和表現,那些在小學階段就開始培養獨立思考能力和問題解決能力的孩子,往往在未來的學習和生活中更具優勢。

因此,家長不妨換個角度看待這些「難題」——它們不是阻礙,而是幫助孩子成長的階梯。

面對日益變化的教育環境和要求,家長們需要不斷調整自己的期望和輔導方式。與其抱怨題目太難或教材太復雜,不如積極適應新的教育理念,以開放的心態面對挑戰。畢竟,教育的目的不僅是讓孩子獲得知識,更是培養他們面對復雜世界的能力和智慧。

今日話題:你如何看待這件事呢?